過去の様々な経験を生かしてイヤホンを作製しているやーさん(@eAr_san)という方がいるのですが、作製したうちの一つを今回レンタルさせていただきました。

レンタルしたイヤホンの詳細情報は以下。

Fravaši(フラヴァーシ)1DD+1BA+鼓膜保護

42,000円

eAr-2D フラット寄りの弱ドンシャリ

eAr-2M ミュージシャン向け(ノーマルから高域を-2db下げた特性)

(ダイナミックとBAの音の繋ぎ目や境い目を、極力なくしてみた作品。鼓膜保護機構が効いたこもり感の無い低域〜中低域辺りのキックやベースの分離感が気持ちいい。聴感上や音の特性はゼンハイザーのHD25-1 IIを参考にチューニングした。)

今回のモデルはeAr-2D。

以前コンテスト用に期間限定で販売されたFosterのドライバを使用したハイブリッドモデルです。

ドライバの入手可能期間が限定的だったこともあり、実際の販売は見送られる事となったようですが、このイヤホンの最大の特徴は独自開発の鼓膜保護機能が搭載されていること。耳への負担が減らされている上、音のヌケ感にも一役買っているようです。実際音の随所に個性が見受けられます。

音に広がりを付加する独自回路も搭載されています。COWON PLENUEシリーズに搭載されているJet Effect、3D Surroundのような効果があるとか。

チューニングにはSFC音源を弄くり回していた頃の知見も活かされているらしいです。多才か?

#外観

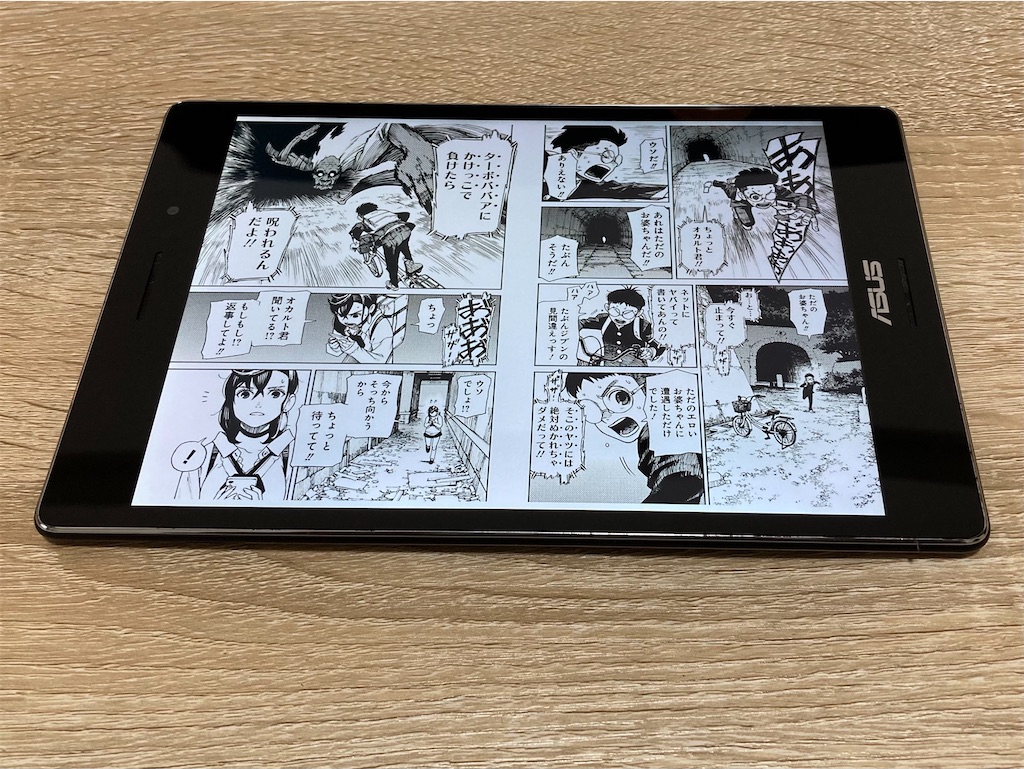

シンプルで小振りなパッケージングがされており、取り出したときのビジュアルが可愛かったのでそのまま撮影してみました。写真のセンスはないのでちゃんと伝わっているか不安なのですが、とても滑らかで艶のある美しい筐体です。ユニバーサル筐体も独自のもので、ステム周りのスペースを広く取ることで内部部品の組み込みがしやすい工夫がされています。

こちらのツイートにあるリンクからシリコンモールドが購入可能です。一日にワンペアづつ作っているようなので、待っていれば在庫は追加されていくと思います。自作に興味があれば是非。

美しすぎる

いろんな角度から。

諸々の都合で黒筐体なのですが、一層完成度が強調されますね。友人の女性の耳型を手で調整してこの形に仕上げたそうです。フィット感良好。ステム部のくびれも絶妙で、いくつかのイヤーピースを装着してみましたがしっかりと固定されます。イヤピ装着時にピタッとハマる不思議な感覚があって気持ちいいです。

やーさん提供のお写真

白いのがユニバーサル型の原型ですね。2年前に作成したCIEMを再度型取りし、そこから削っていくような方法をとったそうです。だいぶサイズが違うので、勝手も違って大変な作業になりそうですね……ていうか原型すごい綺麗な形してる。もはや素材が何なのかわからないくらいですね、消しゴムかな?昔歯医者でこういうのくれましたよねパトカーとk

#聴いてみた

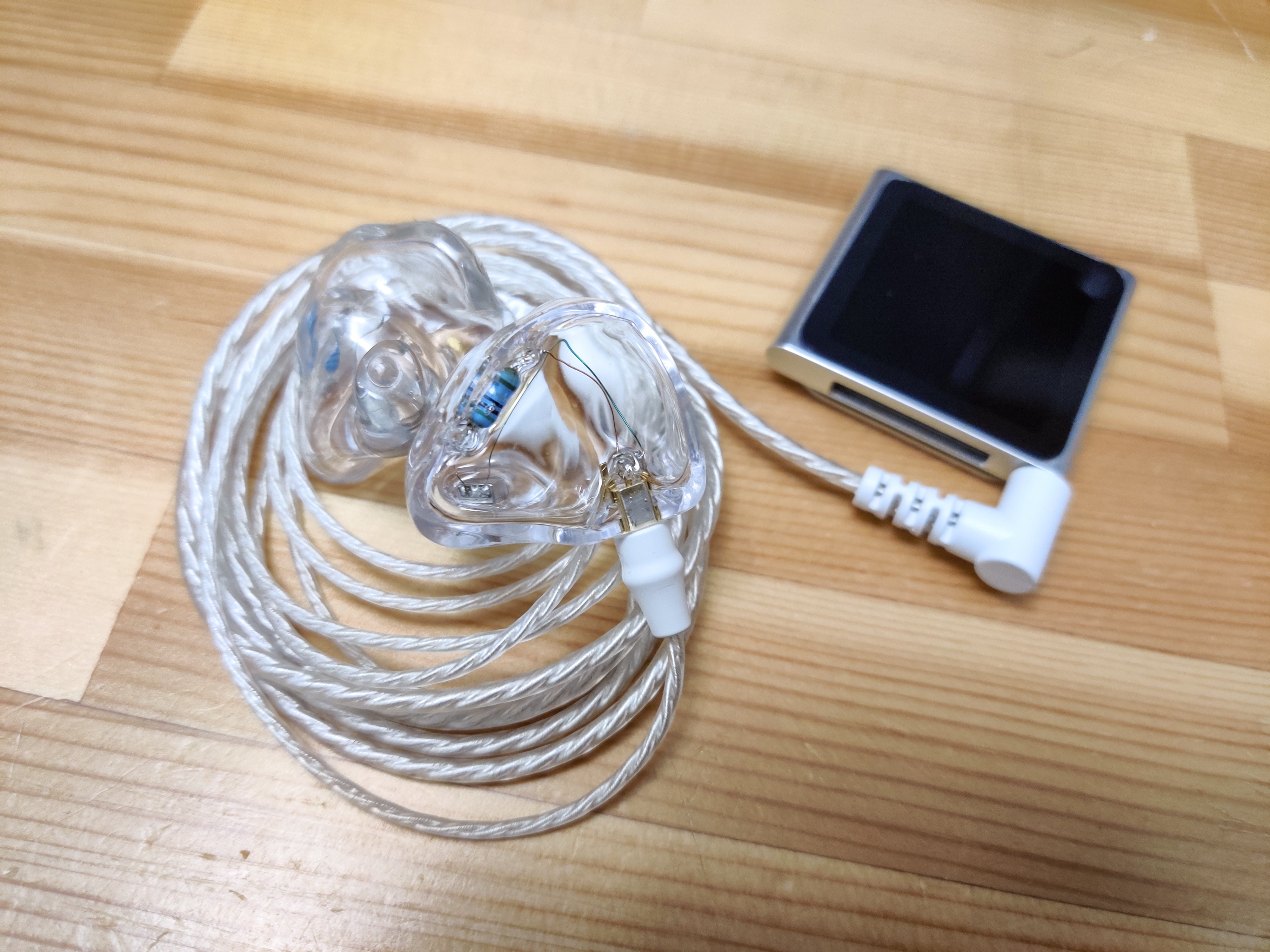

付属ケーブルはESSENCE AUDIOさんの2.5mm qdc2pin仕様のものです。シンプルなデザインで好みですね……耳掛け部分も気持ちよくフィットします。耳掛け部分のクセ付けが上手いケーブルは神。

イヤーピースはSednaのMが2ペア付属してましたが、耳穴の都合でSpinfit CP500に変更してます。

DAPはGRANBEATで。2.5mm対応の機材がこれしかなかったので。

とりあえず大好きな曲だけ突っ込んだプレイリストをシャッフル再生してみてます。髭男とかずとまよとか椎名林檎とか。

音量は取りやすいです。Westone W40と似たような音量感覚かな?

書く順番間違ってると思わなくもないですが、装着した時に圧迫感が少ないです。鼓膜保護が早速効いてる感じ。

まず聴いたのはこれ。

ずっと真夜中でいいのに。『お勉強しといてよ』MV(ZUTOMAYO - STUDY ME)

初手J-POP。

一聴してまず感じたのは低音の迫力でしたが、すぐに音場の広さと音の輪郭がしっかりしていることに気づきます。ストリングスやピアノの音もしっかり拾える。これフュージョンとかのが合うだろうな

Aメロではベースの音がかなり存在感ありますが、ボーカル全く埋もれてないです。なんで両立できるんだろう。あらゆる音に厚みというか、立体感が感じられて気持ちいいです。音に陰影がついてて、輪郭にも光がかかってる感じ……抽象的すぎるかな?

Bメロからサビにかけてグッと音数が増えますが、一つ一つの音がしっかりアピールできていてとても楽しい音。分析的に聴こうとしなくとも団子にならないグルーブ感が気持ちいいです。音場が広いだけでなく定位もいいおかげかな。

そういえばこのイヤホン、他のイヤホンで感じる高音の変な尖った感じがありません。おかげでかなり聴きやすいです。これほしい。

個人的に大好きな曲にTHE GOMBANDのBrave Heartってのがありまして、この曲は最初にギターの音が入ってすぐ全部の楽器がドン!って鳴り出すんですけど(語彙力)、音が増えた瞬間横にバン!!!って広がってびっくりしました。これ求めてた感覚。下手なイヤホンだと音数増えた瞬間楽器隊がもみくちゃになってますよね。フラヴァーシちゃんならみんなちゃんと定位置についています。最高。

やーさんにお勧めされてた曲があったのでそれも聴いてみました。

Pat MethenyのLast Train Home。

初っ端からずっとベースとパーカッションが入ってるんですが、パーカッションの音がサラッサラ。鳴ったそばからスゥッと抜けていく感じが気持ちいいです。ギターの音が入ってからはもう頭フワッフワしますね……飛びますね……

もっと飛びたくないか……?

オタク、イイコトを思いつきました。

このイヤホン、同人音声に合うぞ。きっと。

www.dlsite.com

はい。

チャプター1、野点のシーンを。

あーやっぱ声いいです。最高です。変なピークのない、立体感を感じられる声。実在感もそうですが、癒しの効果が高いですね。

お抹茶を点てるシーンでは、茶筅がお椀に擦れながらお湯を切っていくさらさらした高音がとても気持ちいいです。これだけやってる音源とか発売してくれないかな。

虫の音もいいですね。地元の田舎で、真夏に公園裏の山へ友人たちと忍び込んで、秘密基地だなんだと言ってはしゃいでいた頃を思い出します。もうこれ何の話だかわからないですね。

#おわりに

だいぶ長ったらしく書きたいことを好きに書いてしまいましたが、フラヴァーシちゃんはいいイヤホンです。しっかり聴いてて気持ちいい音なのに聴き疲れしにくい。完成度が高い。

お恥ずかしいことにHD25の音を覚えておらず、試聴する機会も現状作れないので比較などできませんでしたが、オンイヤーヘッドホンに勝るとも劣らない音だと感じています。オンイヤーヘッドホンみたいに耳が痛くなったりしないのでこっちの勝ちです。勝者やーさん。優勝です。よかったですね。

やーさんは今後自身で設計、製作したイヤホンの販売を計画しているようです。

鼓膜保護は全ラインナップに搭載予定。現在は独自回路を最も活かせると踏んでいる4BA機と、今回のフラヴァーシの経験を活かした3BAの姉妹機などが開発中だそう。

Fosterさんのダイナミックドライバさえ手に入ればフラヴァーシちゃんも継続して作りたいそうで。Fosterさん。Fosterさん!!!!!!!!!

様々な独自技術が採用されたやーさんの作品は他のイヤホンにはない個性があります。一聴の価値ありです。大アリです。現在は色々と準備中のようですが、今後作品に触れられる機会も増えていくと思うので動向に注目ですね!